耕運機をレンタル出来るホームセンターを探している方は、どの店舗で借りられるのか、レンタル料金はいくらなのか、家庭菜園の耕運機の選び方はどう考えればよいのかなど、多くの疑問をお持ちだと思います。

ナフコやビバホームの耕運機レンタルの実施状況、カインズやコーナンのレンタル可否、耕運機のレンタルにおける農協の活用法、コメリやホーマックでの取り扱いの傾向まで横断的に整理します。

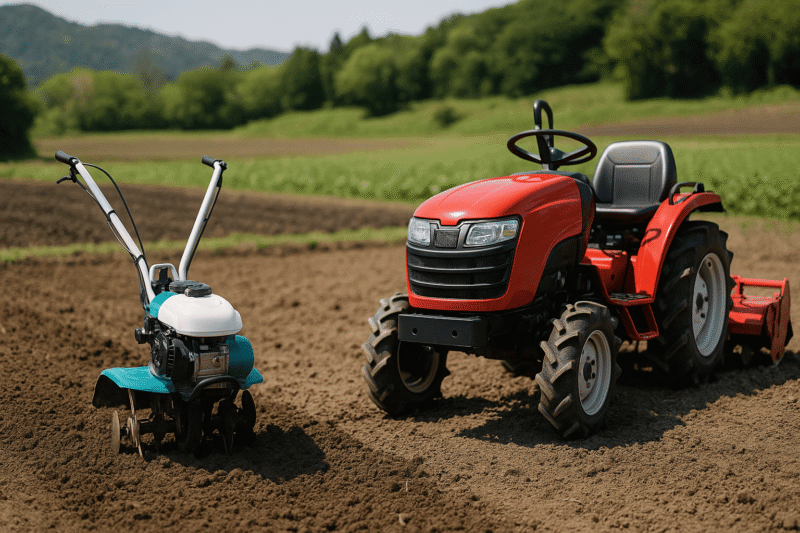

あわせて、耕運機の人気メーカーは何か、耕運機とトラクターのどちらを使うべきかの判断軸、トラクターにナンバーを付けないと違反かという法令面、米農家のトラクター運転は免許必要かといった基礎知識まで、実務で迷いがちなポイントを一気に解消します。

- 主なホームセンター別の取り扱い傾向と申込手順

- 代表的な機種とレンタル料金の相場感

- 家庭菜園に合う耕運機の具体的な選び方

- 法令や免許など安全と手続きの基礎

耕運機をレンタル出来るホームセンターの基礎知識と選び方

- 耕運機のレンタルはナフコで出来る?

- ビバホームは耕運機のレンタル可能?

- 耕運機のレンタル カインズの場合

- 耕運機 レンタル コーナンの利用手順と注意点

- 耕運機のレンタル 農協の場合のメリットとデメリット

- 耕運機レンタル コメリの店舗対応をチェック

耕運機のレンタルはナフコで出来る?

ナフコの公式サイトおよびサービス案内には、耕運機を含む農機レンタルに関する記載は確認できません(2025年10月時点)。

ホームセンターとしては、資材・園芸用品の販売や軽トラックの無料貸出などを行っていますが、耕運機レンタルの常設制度は見当たらず、販売は行っていました。

なお、公式サービスの範囲は販売支援が中心のため、耕運機をレンタルで利用したい場合はカインズやコメリなど他チェーンの公式レンタル制度を併用するのが現実的です。

ホームセンターチェーン別 耕運機レンタル対応状況(2025年10月時点)

| チェーン名 | 耕運機レンタルの有無 | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| ナフコ | ×(公式情報なし) | 工具販売・軽トラック貸出はあるが、農機や耕運機レンタルの公式案内は確認できない。店舗裁量で実施される可能性は低い。 |

| カインズ | △(一部店舗のみ) | 一部店舗で「レンタルサービス」を案内。ネット予約対応。全店で耕運機を扱うわけではないため、事前確認が必要。 |

| コーナン | ×(公式情報なし) | 店舗内で使用する「DIYラボ(工具貸出)」はあるが、耕運機の店外レンタルは公式に確認できない。 |

| コメリ | 〇(公式対応あり) | 公式に「パワーツールレンタル」を展開。耕運機・芝刈機・チェーンソーなど園芸機械のレンタルに対応。 |

| ホーマック(DCM) | ×(公式情報なし) | DCM公式の工具レンタル制度はあるが、耕運機や農機具のレンタルは対象外。DIY向け工具中心。 |

| ビバホーム | ×(公式情報なし) | チェーン全体での農機・耕運機レンタル制度は確認できない。工具レンタル事例は一部店舗に限定。 |

ビバホームは耕運機のレンタル可能?

ビバホームの公式サイトおよび「よくあるご質問(FAQ)」では、工具や農機具のレンタルを常設サービスとして案内していません(2025年10月時点)。

ただし、一部の店舗(例:ビバホームプロ日高店)で試験的に工具レンタルを行っている事例が確認されています(YouTube公式チャンネルで店舗紹介あり)が、耕運機レンタルを恒常的に提供している公式情報は存在しませんでした。

なお、店舗により取扱が異なりますが耕運機の修理受付は可能なようです。

耕運機のレンタル カインズの場合

店舗によりメーカーは異なりますが、電動ドリルや丸ノコなどと同様に、耕運機や刈払機、チェーンソーなどの園芸・建設機械もレンタル対象になります。耕運機の日額料金は2500円(税込)でした。

予約はネットまたは店頭、支払いと受け取りは店舗で行う流れが基本です。店舗営業時間内の貸出・返却が原則で、延長希望は返却前に店舗へ連絡する運用が一般的です。

耕運機のレンタルはコーナンで出来る?

コーナンは全国展開するホームセンターチェーンで、「工具レンタルサービス」や「DIY LABO(店内工具貸出スペース)」など、DIY支援体制が整っていることで知られています。

ただし、公式サイト上では「耕運機」や「農機具」のレンタルを明示していません。

実際に掲載されている対象機材は、電動ドリル・丸ノコ・サンダー・高圧洗浄機など、主に建築・リフォーム向けの工具に限られています(出典:コーナン公式 レンタル工具サービス)。

一部の大型店舗や地域特化店で、園芸関連の電動工具を貸し出す例が確認されるものの、耕運機そのものをレンタル対象としている店舗は確認できません。

耕運機のレンタル 農協の場合のメリットとデメリット

農協(JA)は、組合員やその家族を対象に農業機械のレンタルを行う事例があります。

たとえば、JAあつぎ・JAさがみ・JA横浜などでは、耕運機・管理機・トラクターなどの農機具貸出を実施しており、日額数千円から利用できる料金設定が一般的です(出典:JAあつぎ「農業機械レンタル事業」、JA横浜「農業機械貸出のご案内」)。

レンタルできる機種には、中型クラスの管理機や耕運機、草刈機、マルチャーなどが含まれることが多く、圃場に近い支所での受け渡しや配送対応を行うケースもあります。

こうした柔軟な運用が、地域農業に密着したJAならではのメリットといえます。

一方で、農協の農機レンタルは支所ごとに取り扱いの有無や機種ラインナップが異なる点に注意が必要です。

また、予約が繁忙期(春・秋)に集中する傾向があるため、希望時期に確実に借りるには、1〜2か月前の予約問い合わせが現実的です。

利用前に確認しておきたい主なポイントは次の通りです。

- 対象者(組合員限定か、地域居住者も可か)

- 料金体系(日額・時間貸し、保証料の有無)

- 在庫機種と出力クラス(小型〜中型耕運機など)

- 受け渡し方法(支所受取・配送対応)

- 故障時の連絡先・補償対応ルール

農協でのレンタルは、地域の信頼性が高く、機材整備が行き届いている点が大きな利点です。

ただし、全国統一の制度ではなく、各JAの判断で運用されているため、必ず最寄り支所で詳細を確認することが重要です。

耕運機レンタル コメリの店舗対応をチェック

コメリは電動工具・機械のレンタルを会員向けに展開しており、耕運機や関連の園芸機械の取り扱いが豊富です。耕運機のレンタル料は3480円(税込)/日~でした。

店頭受付の際は本人名義のカードと運転免許証の提示が必要とされ、レンタルは1日単位(開店から閉店まで)で最大7日間までが基本ルールです。

ドリルビットやチップソーなど刃類、燃料は付属しないため別途購入が必要で、消耗品の取り付けや燃料補給は自身で行います。

耕運機に加え、チェーンソー、刈払機、ガーデンシュレッダーなど関連機器も用意されているため、同時に揃えると作業の段取りが整えやすくなります。

耕運機のレンタル ホームセンターの料金・利用ガイド

- 耕運機のレンタル ホーマックは可能?

- レンタル料金 いくらで借りられるかを比較

- 家庭菜園用耕運機 選び方の基本ポイント

- 耕運機の人気メーカー比較(2025年版)

- 耕運機とトラクター どちらを使うべきかの判断基準

- 米農家のトラクター 運転に免許は必要?法的ルールを確認

- 耕運機のレンタル ホームセンターの上手な活用法

耕運機のレンタル ホーマックは可能?

ホーマック(DCMグループ)は、全国に展開するホームセンターチェーンで、「工具レンタルサービス」や「電動工具の貸出制度」を公式に案内しています。

ただし、公式サイト上では「耕運機」や「農機具」のレンタルを明示しておらず、公開されている対象は電動ドリル・丸ノコ・高圧洗浄機など、DIYや修繕作業向け工具が中心です(出典:DCM公式 工具レンタルサービス)。

レンタル料金 いくらで借りられるかを比較

ホームセンターによるレンタル料金は、機種クラス(小型/中型)や電源方式(電動・エンジン式)によって大きく変動します。

以下は、2025年10月時点で確認できる主要2チェーン(カインズ・コメリ)の耕運機レンタル料金の比較です。

料金比較ポイント

- 小型機であればカインズの方がやや安価(約2,500円前後)。

- 中〜大型や高出力タイプはコメリがラインナップ豊富で、農作業用途に向く。

- どちらも燃料やオイルなどの消耗品は別途負担になるケースが多い。

- 地域によって在庫・機種・価格が異なるため、利用予定店舗での事前確認が必須。

家庭菜園用耕運機 選び方の基本ポイント

家庭菜園で最適な耕運機を選ぶ際には、畑の面積・土質・作業頻度・作業者の体力という4つの観点を組み合わせて考えることが基本です。

これらの要素を整理することで、過不足のない機種選定が可能になります。

畑の広さ別おすすめタイプ比較

| 畑の広さ | 推奨タイプ | 目安出力 | 特徴・適した用途 |

|---|---|---|---|

| 〜10坪(約33㎡) | 小型・電動式・車軸式 | 約0.5〜1.5馬力 | 軽く扱いやすく、庭先やプランター菜園に最適 |

| 10〜30坪 | 中型・エンジン式・車軸式 | 約2〜3馬力 | 土をしっかり耕せ、定期的な作業にも向く |

| 30〜50坪 | エンジン式・リアロータリー | 約3〜4馬力 | 耕深を一定に保ちやすく、粘土質にも対応 |

| 50坪以上 | 管理機・リアロータリー | 4馬力以上 | 作業効率が高く、畝立て・うね整形にも対応 |

まず、畑の広さが最も重要な判断軸です。10坪(約33㎡)未満の小規模菜園であれば、軽量な電動式や小型の車軸式耕運機が扱いやすく、電源が確保できる環境なら延長コード式でも十分対応できます。

20坪を超えるような中規模の畑では、エンジン式で2~4馬力程度の出力を持つタイプが効率的です。

50坪以上の広さになると、作業時間の短縮や耕深の安定性を考慮し、リアロータリー式や管理機タイプを選ぶと負担が大幅に軽減されます。

土質別おすすめタイプ比較

| 土質の種類 | 特徴 | 向いている耕運機タイプ |

|---|---|---|

| 軽い土(砂質・腐植質) | 柔らかく抵抗が少ない | フロントロータリー式・電動式 |

| 普通の畑土 | 一般的な菜園向け | 車軸式(2〜3馬力クラス) |

| 重い土(粘土質) | 硬く反発が強い | リアロータリー式・自重のあるエンジン式 |

土質によっても選択基準が変わります。粘土質で重い土は硬度が高く反発が強いため、ある程度の自重が必要です。

この場合、後輪駆動のリアロータリー式が安定した掘り起こしを実現します。逆に、砂質や腐植質が多い柔らかい土では、小型の車軸式やフロントロータリー式の軽量モデルが十分に対応できます。

作業頻度も忘れてはならない要素です。年に数回だけ耕す程度ならレンタル利用が合理的ですが、月に1~2回の定期的な作業が想定される場合は、購入も検討に値します。特に、エンジン式モデルは定期的なオイル交換や燃料管理が必要になるため、使用頻度が低いとメンテナンスコストが割高になる点に注意が必要です。

また、作業者の体力や年齢層も重要な選定基準です。女性や高齢の方には、重量が20kg未満の軽量モデルや、ハンドル高さを調整できるモデルが適しています。

操作時の振動や騒音も考慮し、静音性を重視する場合は電動モデルを選ぶと快適に作業できます。特に最近では、マキタやホンダなどからバッテリー式のコンパクトモデルが登場しており、家庭菜園用途に非常に人気があります。

ロータリー形式と作業の相性

耕運機の構造は大きく「フロントロータリー式」「リアロータリー式」「車軸式」に分類されます。

ご参考:ホンダ 3つの耕うん方式

| 形式 | 特徴 | 向いている作業内容 |

|---|---|---|

| フロントロータリー式 | 操作が軽く、初心者向け | 除草・浅耕・家庭菜園 |

| リアロータリー式 | 馬力があり、深く掘れる | 新規開墾・硬い土壌 |

| 車軸式 | 安定性が高く万能 | 中規模菜園・うね立て作業 |

消耗品と維持コストの把握

耕運機の維持には、刃の摩耗・オイル交換・燃料費などのランニングコストが伴います。

刃の寿命は使用頻度にもよりますが、一般的に1~2シーズンで交換が推奨されます。

オイル交換は使用10時間ごとまたは年1回が目安とされており、エンジンオイル(SAE10W-30など)を定期的に交換することで寿命を延ばせます。

燃費は小型モデルで1時間あたり0.3~0.5リットル程度が目安です。

こうした費用を合算して「年間使用コスト」を算出すれば、レンタルと購入のどちらが得か判断しやすくなります。

アタッチメントと拡張性

近年は、うね立て器、培土器、除草ローターなどのアタッチメント互換性が機種選定のポイントになっています。

家庭菜園では、1台で複数の作業をこなせるモデルが費用対効果に優れています。例えば、ホンダの「こまめ」やクボタの「Midy Smile」では、同一フレームで複数アタッチメントが利用可能です。

これらの要素を総合的に検討し、自分の畑の条件と作業環境に最も適した耕運機を選ぶことが、長期的な満足度と作業効率を高める鍵となります。

耕運機の人気メーカー比較(2025年版)

| メーカー名 | 主な特徴 | 得意分野・強み |

|---|---|---|

| クボタ | 国内最大手の農業機械メーカー。耐久性・トルク性能に優れ、プロ農家からの信頼が厚い。 | 本格的な圃場作業向け耕運機やトラクターが中心。 |

| ヤンマー | ディーゼル技術と高い整備性に強み。農機から建機まで総合展開。 | 水田・粘土質圃場での作業安定性が高い。 |

| イセキ(ISEKI) | コンパクト農機に注力し、家庭菜園から中規模農家まで対応。 | 操作性と安全設計に定評がある。 |

| ホンダ(HONDA) | 家庭向け小型耕運機のパイオニア。ガス・エンジン・電動モデルを展開。 | 始動性・静音性に優れ、家庭菜園向けに最適。 |

| マキタ(Makita) | 電動工具メーカーとして充電式園芸機を拡充中。 | コードレス・軽量設計で高齢者や女性にも扱いやすい。 |

| オーレック(OREC) | 九州発の農機メーカー。除草・整地機に特化。 | 小規模農地や法面作業など特殊地形向け機が強い。 |

| やまびこ(共立・新ダイワ) | プロ用園芸・農機ブランドを複数展開。 | 共立・新ダイワブランドで用途別にラインナップ。 |

ポイントまとめ

オーレック・やまびこ:除草・法面など特殊用途に対応

クボタ・ヤンマー・イセキ:本格的な圃場・農家向け

ホンダ・マキタ:家庭菜園・軽作業向け(レンタル機でも採用例多数)

耕運機とトラクター どちらを使うべきかの判断基準

耕運機とトラクターのどちらを選ぶべきかは、作業する区画の広さ、目的、作業内容、そして運用環境によって明確に分かれます。

両者は「同じ土を耕す機械」として扱われがちですが、構造・出力・運用コスト・機動性などが大きく異なります。

選定を誤ると、作業効率の低下や維持費の過剰負担につながるため、目的に応じた最適な判断が求められます。

規模と作業内容で見る選択基準

| 区画の広さ | おすすめ機種 | 出力目安 | 向いている作業内容 |

|---|---|---|---|

| ~50坪程度(約165㎡) | 小型耕運機 | 1〜3馬力 | 家庭菜園・中耕・除草など |

| 50~200坪 | 中型耕運機または小型トラクター | 3〜10馬力 | 開墾・畝立て・土壌改良など |

| 200坪以上 | トラクター(中〜大型) | 10〜40馬力以上 | 大規模耕起・運搬・けん引作業など |

数十坪規模の家庭菜園や狭小区画の畑では、耕運機の軽快さが活きます。

耕運機は車体重量が30〜60kg前後と軽く、ハンドル操作だけで方向転換ができるため、狭い畝間でも小回りが利きます。

また、軽トラックに積載して運搬できるサイズが多く、搬入・保管の容易さが大きな魅力です。

一方で、広い圃場や複合作業を伴う農地では、トラクターのほうが総合的な効率で優位に立ちます。

トラクターは車体重量が800kg〜2t前後と重く、地面への接地力が高いため、深耕・けん引・うね立て・整地・薬剤散布など多用途に対応できます。

ロータリー、ローラー、ハロー、トレーラーなどのアタッチメント交換による拡張性も高く、作業工程を大幅に省力化できます。

操作性とメンテナンスの違い

| 比較項目 | 耕運機 | トラクター |

|---|---|---|

| 操作性 | 軽快で初心者にも扱いやすい | 慣れが必要だが安定性が高い |

| 耕深 | 10〜15cm程度 | 15〜25cm以上(作業効率高) |

| メンテナンス | 消耗品が少なく低コスト | 定期点検・オイル交換など維持費が高い |

| 機能拡張性 | 限定的(うね立て・除草など) | 多目的(運搬・けん引・防除など) |

| 保管スペース | コンパクトで収納容易 | 大型の車庫・屋根付き保管が必要 |

操作性においては、耕運機のほうが直感的で取り回しが軽く、初めて機械を扱う方にも向いています。トラクターはステアリング操作や油圧制御が必要ですが、慣れれば大面積でも短時間で均一に仕上げることができます。

メンテナンス性では、耕運機が圧倒的に簡便です。基本的にエンジンオイルと刃の交換を定期的に行えば十分で、維持コストも年間数千円〜1万円程度で済みます。トラクターは油圧系統やフィルター交換、タイヤ空気圧管理など点検項目が多く、年間維持費は数万円〜十数万円に上る場合もあります。

体力・作業環境・安全面からの検討

耕運機は軽量で手押し式のため、操作時の体への負担が大きくなりやすい傾向があります。

特に硬い土壌では、刃が跳ね返る「逆転現象」により腕力を要する場合もあります。

対してトラクターは乗用タイプのため、体力負担が少なく長時間作業にも向いているのが利点です。

また、屋外での保管環境も判断材料です。耕運機は防水カバーをかけて屋外保管が可能ですが、トラクターは高額機械のため、屋根付きガレージや倉庫での保管が推奨されます。

屋外放置はサビや電子制御系統の劣化を早めるため、長期運用には不向きです。

コストと所有・レンタルの比較

| 項目 | 小型耕運機 | 中型トラクター |

|---|---|---|

| 購入価格 | 約5〜15万円 | 約100〜400万円 |

| レンタル料金(日) | 約2,000〜5,000円 | 約10,000〜30,000円 |

| 年間維持費 | 約5,000円〜1万円 | 約3万円〜10万円 |

| 主な用途 | 家庭菜園・小規模畑 | 農家・事業用大規模圃場 |

小規模農地や家庭菜園では、耕運機を購入・保有するほうが費用対効果が高く、一方で、広い圃場ではトラクターをレンタルして使うほうが経済的なケースもあります。

最近ではホームセンターやJA(農協)で時間単位のレンタルも普及しており、目的に応じて柔軟に選ぶことができます。

公的基準と運転資格

トラクターを公道で走行させる場合には、小型特殊自動車としての登録とナンバープレート取得が義務付けられています。また、運転には普通自動車免許が必要です。

未登録で公道を走ると道路運送車両法違反となるため注意が必要です。登録手続きは各市町村役場で行えます(出典:国土交通省「自動車の種類」)。

総合的な選択の目安

- 50坪未満:軽量耕運機で十分対応可能。扱いやすくメンテナンスも容易。

- 50〜200坪程度:中型耕運機または小型トラクターが効率的。

- 200坪以上:トラクターによる機械化作業が最適。

- 作業目的が多様(けん引・運搬など):トラクターが圧倒的に有利。

- 狭い区画や家庭菜園:耕運機が取り回しやすく、保管も容易。

これらを総合して判断すると、「狭い場所と家庭菜園=耕運機」「広い圃場と多用途作業=トラクター」という区分が明確になります。

自身の畑の広さ、作業頻度、体力、保管環境を考慮し、最も負担の少ない選択を行うことが長期的な満足につながります。

米農家のトラクター 運転に免許は必要?法的ルールを確認

農業現場で欠かせないトラクターですが、その運転に免許が必要かどうかは、走行場所と車両の区分によって明確に異なります。

特に、圃場(ほじょう)内での使用にとどまらず、公道を一部でも走行する場合には、道路運送車両法や道路交通法に基づいた手続きと運転資格が求められます。

安全面だけでなく、法的な罰則の対象にもなり得るため、正確な理解が必要です。

トラクターの法的区分と登録義務

トラクターは「農耕用小型特殊自動車」または「小型特殊自動車」として扱われます。この区分によって、登録方法や運転資格が異なります。

農耕用トラクターのうち、最高速度が15km/h以下のものは「農耕用小型特殊自動車」として分類されます。

この場合、軽自動車検査協会ではなく、市区町村役場で登録・標識(ナンバープレート)交付を受ける必要があります。登録時には以下のような書類が必要です。

| 手続き項目 | 提出書類・条件 |

|---|---|

| 登録申請 | 所有者の住所を管轄する市区町村役場で申請 |

| 必要書類 | メーカー発行の譲渡証明書または販売証明書、印鑑、本人確認書類 |

| 登録費用 | 数百円程度(自治体により異なる) |

| 標識交付 | 登録後、ナンバープレートが交付される |

登録を怠ったまま公道を走行した場合、道路運送車両法第4条違反に該当する可能性があります。

したがって、農場間の移動や資材運搬で一時的に公道を通る場合でも、必ず標識を取得しておくことが求められます。(出典:国土交通省「自動車の種類」)

運転に必要な免許の種類と適用範囲

公道を走行するトラクターには、運転免許の種類も定められています。

農耕用トラクターの場合、以下のいずれかの免許が必要です。

| 免許の種類 | 対応できるトラクター | 主な適用範囲 |

|---|---|---|

| 普通自動車免許 | 最高速度15km/h超のトラクター | 公道走行・大型トラクターも含む |

| 小型特殊自動車免許 | 最高速度15km/h以下の農耕用トラクター | 圃場間の短距離移動、公道短距離走行 |

| 大型特殊免許 | 建設用や非農耕用大型車 | 農作業には通常不要 |

たとえ畑の中だけで作業する予定でも、農道や圃場間の移動で一時的に公道を横断する可能性がある場合は、運転免許を所持していることが望ましいとされています。

特に、新規就農者や兼業農家の場合、「畑が離れている」ケースが多いため、小型特殊免許の取得を推奨する自治体が増えています。

公道走行時の装備要件と安全基準

公道を走行するトラクターには、法令で定められた保安基準を満たす装備が必要です。

具体的には以下の装備が義務付けられています。

- 前照灯(ヘッドライト)

- 尾灯・制動灯(ブレーキランプ)

- 方向指示器(ウインカー)

- 反射器(リフレクター)

- 後部標識灯(ナンバー灯)

これらが欠けている場合、公道走行中に整備不良車両として違反扱いとなる可能性があります。

また、夜間走行や農道利用では、反射ベストや警告灯を使用する安全対策が推奨されています。

農林水産省の統計によると、農作業死亡事故のうちおよそ7割が農業機械に起因しており、

中でも乗用型トラクターなどの転落・転倒事故が約半数を占めています(出典:農林水産省「農作業安全確認運動の実施について」)。

そのため、免許だけでなく、安全装備の点検や操作講習の受講が事故防止の鍵となります。

自治体での手続き・確認事項

免許や登録の詳細は、居住地の市区町村役場または警察署の交通課で確認するのが最も確実です。

地域によって、登録区分や標識の交付手数料、必要書類に若干の違いがあります。

特に近年は、農機の盗難防止や安全対策の観点から、防犯登録制度やGPS追跡装置の導入補助を行う自治体も増加しています。

運転資格・登録要件まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 登録義務 | 市区町村役場で標識交付が必要 |

| 免許の種類 | 普通免許または小型特殊免許 |

| 公道走行 | 標識・灯火類の装備が必要 |

| 畑内走行のみ | 免許不要だが公道横断がある場合は取得推奨 |

| 手続き先 | 市区町村役場・警察署交通課 |

| 安全対策 | 点検・整備・反射材装備などを推奨 |

まとめ

トラクターの運転免許は、「どこで走るか」によって必要かどうかが決まるのが大きな特徴です。

畑の中だけでの作業であれば免許は不要ですが、公道を少しでも走行する場合は、小型特殊免許または普通免許が必要です。

登録手続きや安全装備の確認も怠らず、法令を守りながら安心して作業できる環境を整えることが、米農家の基本的な責任といえます。

耕運機のレンタル ホームセンターの上手な活用法

この記事のポイントをまとめます!

- 店舗ごとに取扱い・在庫が異なるため、事前確認が必須。

- 家庭菜園や50坪以下の小区画では小型耕運機が実用的。

- 料金は機種・出力・電源方式で差が出る。

- 消耗品(爪・オイル・燃料)は別費用が基本。

- ナフコ・ビバホームはチェーン横断の公式レンタル制度なし。

- カインズは公式サイトでレンタル制度を明示。

- コーナンは店外レンタルが店舗裁量制。

- コメリは会員制のパワーツールレンタルを展開。

- ホーマック(DCM)は公式に工具レンタル制度を掲載。

- 農協(JA)は本格的な農機レンタルを実施。

- 小区画では小型耕運機が機動的で効率的。

- 広い圃場・多用途作業はトラクターが有利。

- トラクターは法的に標識交付と運転資格が必要。

- ロータリー形式・アタッチメント互換は要確認。

- 予約〜返却までの流れと清掃基準を把握。

最後までお読みいただきありがとうございました。